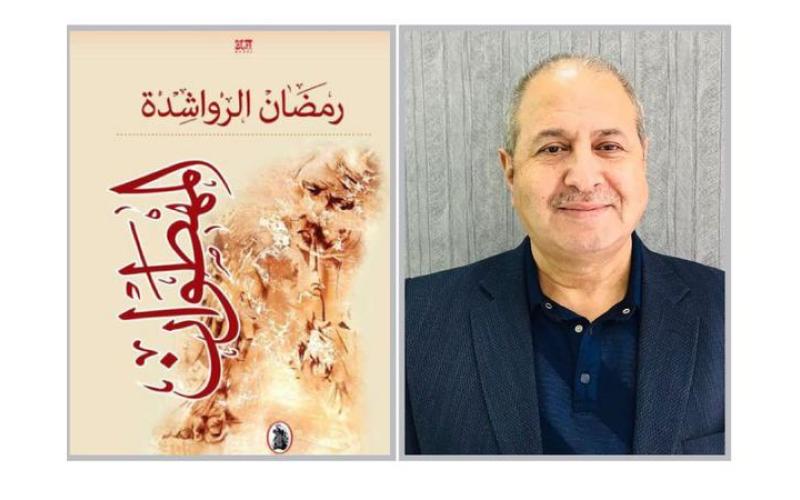

«المهطوان» رواية جديدة للكاتب والأديب رمضان رواشدة

صدر حديثاً عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت رواية «المهطوان»، للكاتب والأديب رمضان الرواشدة، لتُضاف إلى رواياته السابقة في علاقته مع المكان الأردني وقراءته المراحل الزمنية، عبر لوحات موشّاة بأشعار غلب عليها الجانب الرومانسي ومسحات صوفيّة جعلت من الجامعة والقرية والمدينة والحياة الحزبية والتفكير السياسي، مسرحاً للسرد والرسائل الذاتية والإنسانيّة.

اعتمدت الرواية في صفحات منها على مرويات قرية راكين في الكرك، فيما ظلّ «عودة» بطل الرواية مشحوناً بروح الكاتب وإحساسه عبر رحلة البحث عن حبّه المسيحي الفلسطيني الأول «سلمى» وابنه «نضال» الذي كان ثمرة قُبلة رومانسية في مرحلة الجامعة.

جعل الكاتب من نداءاته متكأ لكلّ اللوحات اللاحقة، بأحداث ذات مسميات ووقائع حقيقية، لكن بإضافات رومانسيّة في استعادة واعتذاريات بين يدي الغائب، تدخّل فيها السؤال النقدي من الماضي والحاضر وحضرت فيها ثقافة الرواشدة الحاصل على بكالوريوس اللغة الإنجليزية والذي عمل في الإعلام والثقافة، واحتفى قبل مدّة بروايته السابقة «الجنوبي» التي تقاطع كثيرٌ من أحداثها مع رواية «المهطوان» التي صُنّفت على أنّها «نوفوتيلا» حملت رؤيته وعلاقاته ومعايشته لأحداث داخل الوطن وفي فلسطين والمحيط العربي، مازجاً السياسي بالإنساني، وقارئاً فترة ما قبل مرحلة 89 وما بعدها في الأردن، وأحلام الناس والنخب وسيرورة المثقفين والمجتمعات.

جاء عنوان الرواية «المهطوان» لينسخ اسماً كان متداولاً في مدينة حيفا هو «مطوان»، نقله الجنود الأردنيون الذين خدموا في فلسطين، وأضافوا إليه الهاء، كنوع من الشراكة، وهو بالمعنى المجرّد اسمٌ للرجل الفارع الطويل، فيما هو اسمٌ لبطل سرّي وحركي سياسي لبطل الرواية الذي جعله الرواشدة مغناطيساً لتوزيع اللوحات بتقنية صوت القرين، ومفكرّة البطل التي باتت عبر عدد من الصفحات محطة يستريح عندها القراء وتختزل هموم وتجليات الكاتب في أشعاره وبحثه وأسئلته ومحاكماته وتجلياته وحواراته.

في الرواية انطلق الرواشدة من «حي الكركية» في صويلح ليتنافذ على أحياء وجامعة وحراك طلابي وحب طبيعي وأحلام مؤجّلة، وحضور «إخواني» وأبناء قرى ومحافظات، ومطاردة سياسية، دون أن يرهق الرواشدة نفسه بتقصّي التفاصيل؛ إذ كان يكتفي بالإشارة إلى الجذور والإرهاصات والواقع، والأطياف السكانية لأجداد بطلة الرواية بين الشوبك ورام الله، ونار الحبّ التي أتت على «الكركي»، بلغة تجاوز المحددات الجغرافية أو العائلية.

اتسمت الرواية بسهولة السرد وجمالية الانتقال والابتداء، وتمرير المعلومة السياسية والاجتماعية والنضالية والعاطفية، بأسلوب يميل كثيراً إلى السخرية من التناقضات والتغيّر الواضح في القناعات.

ظهرت في العمل أسماء «عادل البريشي» الأستاذ في بلدة «راكين»، وكشفه المبكر عن الحسّ الأصيل لبطل الرواية في الجانب التنويري وضرورة الحزب، الذي كان نبتةً كما يقول البطل «عودة» ظلّت تؤرّقه طوال حياته، في محاكمته كثيراً من الخروج على ثوابت الرؤى والأفكار والمعطيات، كما برز اسم «غسان الحوراني» شاعر الجامعة الأردنية والكاتب فيما بعد، وعزام أبو سنينة، وسينما الخيام، وشارع الطلياني وكفتيريا الآداب كملتقى للحزبيين، وبرج الساعة وبوابة الجامعة، والمعتقل، وقاعة الدرس، وأفكار فيتنام، والبرجوازية، والشيخ إمام، ومارسيل خليفة، وثقافات الأدب العالمي، والعصر الذهبي للأغنية العربية في إذكاء مشاعر الحبّ الشفيف بين الطلبة.

وخلال الرواية، وظّف الكاتب «صوت القرين» ليدلّه ويهمس في أذنه مستعيداً معه أحداثاً بعينها اشتملت على رسائل وأشعار ومفاهيم كانت سائدة، من مثل أعداء الوطن، في إطار مقارن للأزمان والمحطات ودروس التاريخ والصراع العربي الإسرائيلي، وطريق البطل إلى سجن الجفر، عبر أشعار أشبه ما تكون بلوحات صوفية تبحث عن «مخلّص» من آلام تنتهي أحياناً بهذيانات لا تتوقف وذاكرة متداخلة وصور طفولية.

كما استعار في بكائيته وبحثه عن «سلمى» و»نضال»، نصوصاً لمحمود درويش، وأغاني لماجدة الرومي وفيروز، وعبدالحليم، وأقوالاً مؤثّرة لخالد بن الوليد «أموت على فراشي كما يموت البعير»، ذاهباً نحو تسمية الأشياء بمسمياتها، كما في»جريدة الرأي» التي كانت تنشر للكاتب قصائد حول الريح التي تعصف بالحقول والكثير من مفردات النفي في الوطن وما إلى ذلك.

وعقدت لوحاتٌ من الرواية مقارنة بين راكين وعمان، في غزل واضح بالقرية التي حرقتها الشمس ووقعت تحت حكم الأتراك ومرت عليها السنون العجاف ومواويل الفلاحين وأهازيجهم، ليصبح البكاء طوفاناً من دموع البطل على أمّه وعمره وطقوسه في وقوفه اليوم متسائلاً أمام بوابة الجامعة. كما عرضت الرواية محطات بارزة في رؤية طلبة الجامعة لحراك 89 في محافظات الجنوب، وحضور أبناء القرى والتغطيات الإذاعية والقيادات الطلابية الحزبية والعشائرية، وتدخل الملك الحسين ومعالجته المشكلة، إذا ما أخذنا بالاعتبار أنّ الرواية الأولى «جنوبي» كانت جامعة اليرموك فيها مسرحاً للأحداث الشبيهة في المحتوى والمضمون.

وقد وعى الكاتب في روايته مراحل الأحزاب وتنازلاتها وعدم تقديرها لـ»شطحات المثقفين»، والتوجهات السلمية واتفاقيات السلام مع إسرائيل، مستحضراً مجمع النقابات ورابطة الكتاب التي لم تكن لتخلو هي الأخرى من انتقاد في لوحات ساخرة، وقصائد ليوسف الصائغ «أنا لا أنظر من ثقب الباب إلى وطني، لكن أنظر من قلبٍ مثقوب».