"التاسعة والنصف مساءً، وعلى شاشة القناة الثانية، تتابعون المسلسل العربي (رأفت الهجان)". في أوائل التسعينات، اجتمعنا نحن السوريين، أمام شاشات التلفاز لنشاهد ملحمة وطنية من ملفات المخابرات العامة المصرية.

بالنسبة لجيلي من الأطفال آنذاك، تحول رأفت الهجان إلى رمز، وحلم، وقدوة. كلنا نريد أن نكون رأفت الهجان (محمود عبد العزيز)، ذلك الفتى الوسيم، والذكي، والوطني الرومانسي. فقد كان له، مع كل مثاليته، صولات وجولات في الغرام.

أذكر أنني قررت في تلك الأيام أن أعمل في المخابرات عندما أكبر. إذ كانت تلك هي صورة رجل المخابرات العربي في ذهني. من محسن ممتاز (مسؤول المخابرات المصرية في المسلسل)، إلى نديم قلب الأسد (نبيل الحلفاوي) الرجل الداهية الذي نذر حياته للوطن، وعاش حياةً مليئة بالمغامرات، واستطاع التغلب على أقسى الظروف بحنكته.

وأذكر كذلك أحاديث الكبار الممتلئة بالسخرية عن المقاربة بين المخابرات السورية وشخصية الهجّان. وتطورت هذه الأحاديث لتتحول إلى نكات متداولة عن الجاسوس السوري في "إسرائيل" الذي افتتح "كشك" الباسل (ابن حافظ الأسد) في تل أبيب!

كان أسئلتي حينها: هل هناك رجل مخابرات سوري يقوم بمهمة رأفت الهجان ونحن لا نعرف به، أو ربما لن نعرف به؟ هل أستطيع أن أقوم أنا بهذه المهمة يوماً ما؟ ولكن هل هناك أصلاً داع لوجود جاسوس سوري في "إسرائيل"؟

لا شيء كان يوحي بأن سوريا كانت تحرص على إرسال جاسوس إلى "إسرائيل". لكن لا، هذا ليس حقيقياً. فالنشاط المخابراتي دائماً أمر في غاية السرية. هذا ما علمني إياه المسلسل، وسيأتي يوم ونكشف للعالم بأسره أننا وصلنا إلى معلومات حساسة عن العدو الإسرائيلي، وهذه المعلومات ستغير الموازين، وستقلب الطاولة، وتسحب البساط من تحت أقدام العدو.

في إحدى الحلقات، يقول محسن ممتاز (يوسف شعبان) للهجان: "مصر محتاجالك يا رأفت"، ويرد الهجان: "رقبتي سدادة يا فندم". وفي تلك الأيام كان حافظ الأسد يردد: "لسنا على عجلة من أمرنا".

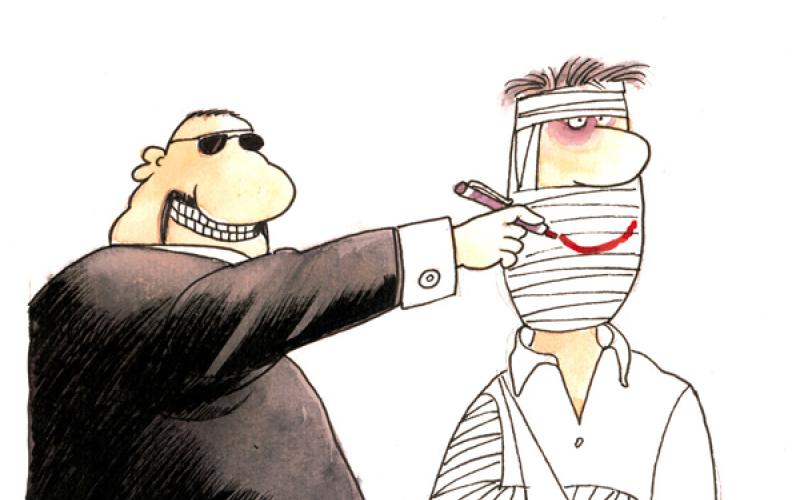

كبرت قليلاً، وانتبهت أنّ مظهر رجل المخابرات في سوريا لا يعجبني، وأنّ سمعته سوداء، ومرتبطة بخراب بيوت الناس، أكثر من ارتباطها بمحاربة "إسرائيل". ولكني اعتقدت أن بإمكاني أن أكون جاسوساً دون أن أعمل في المخابرات، تماماً كما أستطيع المشاركة في تخريب بيوت الناس بدون أن أكون فيها كذلك. فقد كان "كاتب التقارير" اختصاصاً معروفاً في سوريا، وكان صاحب ذلك الاختصاص "مدعوماً" جداً (محمياً من السلطة)، وغالباً ما يكون منبوذاً. ما علاقة كل هذا إذن برأفت الهجان، ذلك البطل الذي أصيب بالإحباط إثر نكسة 67، لكنه سرعان ما نهض وواصل الكفاح.

ثم كبرت قليلاً مرة أخرى، وبدأت التدخين. حاولت إمساك السيجارة بطريقة الهجان، ومع ذلك لم أصادف الحسناء "إستر بولونسكي" (إيمان الطوخي). وعرفت لاحقاً حقيقة المخابرات العسكرية، والمخابرات الجوية، في بلدي، وسألت نفسي ثانية: كيف حلمت أن أعمل في المخابرات؟ فالأيام تمر ولا نسمع عن جاسوس سوري أنجز مهمة واحدة في تل أبيب. لكن صورة الهجان لم تغادر ذهني، وكنت ألوم نفسي حين أشك في أنها حقيقية.

بن علي هرب، وسقط نظام مبارك. وبدأنا نشتَمّ رائحة الأجواء الوطنية التي تنسمناها في مسلسل رأفت الهجان. وسرعان ما ستنتشر الرائحة إلى ليبيا، واليمن، والبحرين، وسوريا حيث يتحدث رامي مخلوف (ابن خالة بشار الأسد) عن أمن النظام مقابل أمن "إسرائيل".

لا زلت لا أفهم السرّ وراء وجود موسيقى عمار الشريعي (مؤلف شارة المسلسل) في كل مطار أدخله، أو فندق أنزل فيه. ويهيأ لي أنني سأجد رسالة ما تحت كأس الشاي في الفندق، أو أنني سأصادف أحدهم بربطة عنق تمثّل علامة التعرف السرية (ذوقها وحش جداً بحسب تعبير بولونسكي)، أو حتى أن يخرج لي نديم قلب الأسد من خلف ستارة الغرفة. في تلك الأيام تحركت الدبابات السورية باتجاه حمص، ولم تتحرك باتجاه الجولان، ولا أخبار عن ذلك الجاسوس السوري في "إسرائيل".

أقرأ خبراً عن مصادر إسرائيلية تقول إنّ رأفت الهجان لم يكن حقيقة، وإن المخابرات الإسرائيلية استخدمته لخداع المصريين، أي أنه كان عميلاً مزدوجاً. أُنكر الخبر، واستهجن استغباء من صاغه للقراء العرب.

أيام ويلاحقني الخبر ككابوس: "رأفت الهجان ليس حقيقياً". ألا يمكن أن يكون هذا صحيحاً؟ ربما، لكن السؤال الحقيقي هو: "ما المشكلة في أن تكون حكاية رأفت الهجان مزيفة؟". الجواب هو أن المشكلة الحقيقية تمكن في ذاكرتي أنا، لكن ما يحدث اليوم لا يترك لذاكرة كهذه مجالاً لتحضر. فما معنى أن تكون سورياً وتحرص اليوم على الإيمان برموز كوّنت وعيك الأول. لقد تعدى الأمر رأفت الهجان، إلى التشكيك بمئات الأفكار والشخصيات والأحداث والحكايا. سأعترف الآن أنّ ما يحدث اليوم في سوريا يرغمني على إعادة النظر بذاكرتي نفسها، لكنّ ذلك، في الوقت نفسه، يبني لي ذاكرة جديدة، أكثر قسوة، لكنها حقيقية، وموثقة، وهي على درجة من الوضوح الذي لا يمكن التلاعب به.

أستذكر وجوه الآلاف من أبطال الثورة السورية وأسأل عن الفرق بينهم وبين رأفت الهجان، سوى أن مسلسلاً لم يكتب عنهم، سوى أن محمود عبد العزيز لم يلعب أدوارهم.

الأسطورة اليوم هي حقيقة نعيش معها، بل ونعيش فيها، والبطل لم يعد حالة استثنائية، لقد صار قاعدة. كيف لا، وقد ارتبطت البطولة بشعب، والحكاية على الأرض باتت أوقح وأكثر جنوناً من تلك التي قد تحاول مخيلة كاتب فبركتها.

ربما كنا، في يوم من الأيام، بحاجة إلى حكاية كحكاية رأفت الهجان، لنتمثلها، ولنصدق أنه بمقدورنا عمل شيء ما. اليوم اختلف الأمر، إذ تكفينا صورة طفل سوري عار في مخيم ما، أو مشهد لأم تقف على طابور خبز أشبه بالقيامة، أو منظر جسد منحه التعذيب شكلاً آخر. تكفي واحدة من هذه اللقطات كي ندرك أننا "نستطيع".

بيد أنني لا أزال، مع هذا كله، أستصعب التسليم ببطلان حقيقة الحكاية، حكاية رأفت الهجان. غير أنني لم أعد أتهيب التفكير في الموضوع.

سواء أكان رأفت الهجان حقيقة أم لا، فإنّ الروح التي تناضل لأجل حقيقة تؤمن بها حاضرة وموجودة. اليوم فقط تستطيع أن تتخيل حواراً يكون جواب السطر الأول منه "سوريا محتاجالك يا رأفت.."، هو أنّ الآلاف سيردون "رقبتي سدادة"، بل ويطبقون الجواب على أرض الواقع، ولا يمكن لأحد التشكيك بأنهم ليسوا حقيقيين.

لا أبرح أتابع المسلسل من فترة لأخرى بالشغف ذاته، وفي كل مرة أنتظر ذلك الحوار، الذي كان المناسبة الوحيدة التي يبتسم فيها الضابط محسن ممتاز.

- رأفت: تسمحلي أهزّر مع سعادتك يا محسن بيه؟

- محسن: هزَّر.

- رأفت: يا ابن الجنية.

يضحكان، تنتهي الحلقة.

عن العربي الجديد