“ضريبة الأمومة” تدفع النساء خارج سوق العمل

“أصحاب العمل بفكّروا الست رح تترك الشغل أو تهمل في شغلها بعد ما تخلّف، وبفكّروا الستّات بشتغلوا عشان يشتروا مكياج وملابس، ما بعرفوا إنّا بنشتغل عشان نربي أولادنا” – رحمة أحمد، 33 سنة.

ورحمة درست المحاسبة في الجامعة وعملت فيها بعد تخرّجها وبعد خمس سنوات تزوّجت وتركت العمل، لكن أجر زوجها الذي يحمل شهادة الثانوية العامّة ويعمل بائعًا في متجر أقمشة، بالكاد يغطّي أجرة الشقة ونفقاتهما الشهرية. حاولت العودة إلى العمل بلا جدوى، وتوقفت عن البحث عندما حملت بطفلها الأوّل. لاحقًا استأنفت البحث ووجدت عملًا كمحاسبة في شركة صغيرة بدوام كامل مقابل 260 دينارًا شهريًا (أعلى من الحد الأدنى للأجور بقليل). حينها كان طفلها قد أتمّ سنته الثانية فقبلت على أمل زيادة الراتب بعد الشهور الثلاثة الأولى، ورتّبت بقاء طفلها مع والدتها فيما تولّى زوجها توصيلها بسيارته صباحًا في طريقه لعمله، على أن تعود حين ينتهي دوامها عند الرابعة في حافلات النقل العام إلى منزل والدتها الذي تصله عند الخامسة وتبقى مع ابنها لغاية السابعة إلى أن ينهي زوجها عمله ويصطحبهما إلى منزلهما مساء. كان ذلك ترتيبًا شاقًا على جميع أفراد الأسرة، لكنها قبلت رغم ذلك إلى أن أقالها صاحب العمل قبل انتهاء الشهور الثلاثة الأولى. وهي الآن تنتظر دورها في تعيينات ديوان الخدمة المدنية.

تعيش النساء في العشرينات من عمرهنّ التناقضات بين العمل والأسرة، والإحباطات من محاولات الجمع بين تطوير مهنة والثبات في الوظيفة وبين تربية أطفال في سنواتهم الأولى. بعض الأمّهات يتمكنّ من الموازنة بين الأمومة والعمل بدوام كامل، بالاستعانة بالجدّات أو العاملات المنزليات. أخريات يلجأن إلى العمل بدوام جزئي أو من المنزل بساعات مرنة، ومنهنّ أيضًا من يتوقّفن عن العمل بشكل مؤقت، أو يغادرن سوق العمل بلا عودة. وجميع الحالات هي مستويات مختلفة من “ضريبة الأمومة”.

التعليم يسهّل دخول سوق العمل والأمومة تعيق البقاء فيه

هديل يوسف، 45 سنة، بدأت العمل في مجال التسويق وهي في سن 19. أحبّت عملها ونجحت فيه وتمكّنت من ترتيب رعاية طفليها، بالرغم من غياب الأب الذي كان يعمل في الخارج. خلال العمل يبقى الطفلان مع جدتهما التي تعيش مع العائلة وبمساعدة عاملة منزلية، إلى أن تعود من دوامها الطويل في السادسة مساء لتمضي ساعتين مع طفليها قبل النوم. خلالها تراجع معهما بعض الواجبات المدرسية ويتناولوا معًا وجبة العشاء في ما تبقّى من الوقت. كانت الأمور مستقرّة بالنسبة لها، لكن بعد أن قارب ابنها الأوّل عمر المراهقة – 12 سنة في حينها – لم يعد هذا الترتيب قابلًا للاستمرار. “كنت أرجع من الشغل منجزة ومبسوطة لكن مهمومة لأنه ابني رح يقابلني بمشاعر غضب وتوتر لأني ما بقضي وقت كافي معه سوى في نهاية الأسبوع، وصرت أحس بالذنب لأنّه محتاجني”. قرّرت هديل الاستقالة لكن إدارة الشركة أرادت بقاءها، فعرضت عليها تخفيض ساعات الدوام مع الحفاظ على الإنتاجية نفسها والأجر نفسه. “بالفعل نجحت في ذلك لأنّي بحب عملي، وتحسّنت علاقتي مع ابني تدريجيًا”. لكن تعقيدات تربية الابن المراهق ازدادت خلال السنتين التاليتين وكبر الابن الأصغر ولم تعد هديل قادرة على الموازنة بين عملها وتربية مراهقين لوحدها، فقررت الاستقالة قبل أن تكمل الـ 44 من عمرها. “بحب أرجع للشغل بعد ما يكبروا أولادي لكن رح يكون كتير صعب لأنّي كبيرة. صاحبتي كانت تشتغل في بنك وتوقفت فترة عشان أولادها. ومن سنة وأكتر بتحاول ترجع تشتغل بس كتير صعب بعد عمر 35 سنة”.

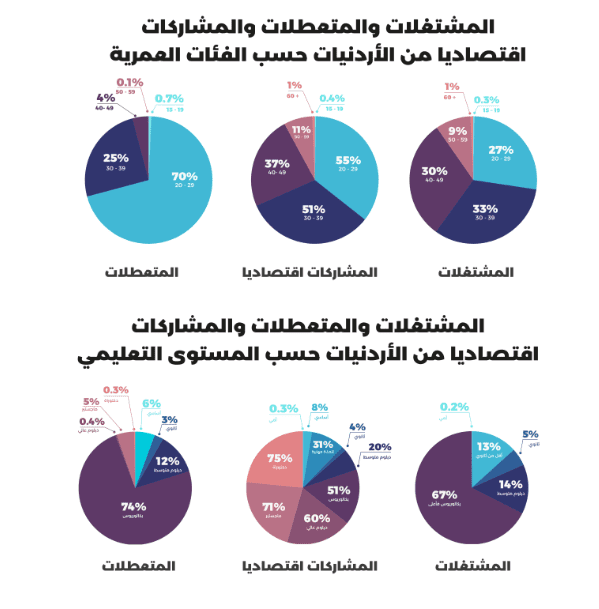

تشكّل الإناث أكثر من نصف طلبة الجامعات والمعاهد المتوسطة في الأردن. ومن يحملن درجات الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا هنّ الغالبية بين النساء في القوّة العاملة، وبين المشتغلات في سوق العمل، وكذلك بين المتعطّلات الباحثات عن عمل، والمتقدّمات بطلبات عمل في ديوان الخدمة المدنية. وجميعها مؤشرات لتغيّرات اجتماعية، بعضها ناتجة عن التحديات الاقتصادية المتصاعدة وبعضها الآخر نتيجة الجهود الحكومية لإتاحة التعليم للنساء وتشجعيهنّ على العمل.

لكن هذه التغيّرات المجتمعية التي أتاحت للنساء الخروج عن الأدوار النمطية كزوجات وأمهات فقط، والتوجّه للتعليم والعمل، كانت أكثر تسارعًا من التغيرات الاجتماعية المرافقة التي يمكن أن تساعد النساء والرجال في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية. ينعكس ذلك في الارتفاع البطيء لعمر الزواج، حيث أنّ متوسّط عمر الزواج بين النساء هو 23 سنة، ومعدّل الإنجاب 3-4 أطفال. وبالنتيجة، تشكّل الأمّهات الغالبية بين النساء المنسحبات من سوق العمل، وفقًا لدراسة “انسحاب المرأة من سوق العمل” للمجلس الأعلى للسكان لعام 2023. وقد أظهرت الدراسة أنّ نحو ثلثي المنسحبات كنّ متزوّجات من الفئة العمرية دون 40 عامًا، وعملن في القطاع الخاص لنحو خمس سنوات، وأنّ ثلث مدة خدمتـهنّ في سوق العمل لم تكن مشمولة بالضمان الاجتماعي. وبلغ متوسط أجرهنّ الشـهري حوالي 276 دينارًا شهريًا، وبلغ متوسط عدد المواليد الذين أنجبتهم المنسحبة حين كانت لا تزال في العمل طفلًا واحدًا وعدد المواليد دون 6 سنوات 0.8. ونحو ثلث المنسحبات من حملة الشهادة الجامعية، وثلث آخر من حملة الثانوية العامة.

تقيس دراسة عالمية صدرت حديثًا ما أسمته “عقوبة الأمومة”، وعرّفته بأنّه متوسط الانخفاض في احتمالية عمل المرأة خلال السنوات العشر التالية لولادة طفلها الأوّل. ووجدت الدراسة التي أجريت على 134 دولة (الأردن من بينها) أنّ 15% من الأمهات لم يعدن إلى سوق العمل خلال عقد من الزمن. لكن التأثير يختلف بشكل كبير بين الدول وداخلها. وتعتبر الدراسة أنّ “الأمومة لطفل صغير هي وظيفة بدوام كامل”. وفي معظم الدول تتمتع الأم بحق الإجازة من العمل في الشهور الأولى من عمر رضيعها. وبعد عودة الأم إلى العمل تتأثر حالتها الوظيفية سلبًا خلال السنوات الأولى من عمر طفلها. يدلّل ذلك على أنّ العناية بالطفل تبقى على عاتق الأم وحدها، دون الأب. ويتكرّر الحال بعد ولادة كلّ طفل في الأسرة.

ومع ذلك، لا تظهر البيانات سوى جزء من القصة. فضريبة الأمومة تلاحق النساء العاملات حتى مراحل متقدّمة من عمرهنّ وعمر أطفالهنّ. ومسؤولية إعالة الأسرة تبقى على الأب أولًا وأخيرًا.

“ضريبة الأمومة” واحدة بين معوقات عديدة

بحثت حلا بشير، 29 سنة، عن فرصة عمل في التصميم الداخلي، مجال اختصاصها، إلى أن تمكّنت من العمل ولكن بشكل متقطع، في شركات قريبة من مجالها، مثل صناعة السيراميك، على أمل أن تجد فرصتها مستقبلًا. “بصراحة الشغل ما كان مشجّع. مش بس إنّي ما بحبه وبختلف عن مجال دراستي، كمان كان راتبي قليل وبروح نصه على المواصلات. وأسوأ شي طبيعة الناس اللي بشتغلوا معي، كلهم رجال وفي بينهم متحرشين”. لم تتردد حلا في ترك العمل بعد خطوبتها، وتفرّغت لتحضيرات الزواج وتجهيز منزلها. وبعد عام واحد أنجبت طفلها الأوّل وبعد سنتين أنجبت طفلتها. “رح أستنى بنتي ليصير عمرها سنتين ونص وأبعتها على الحضانة، وقتها برجع أدوّر على شغل”.

دعاء خالد، 37 سنة، من جهتها حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، واغتنمت أوّل فرصة عمل في السكريتاريا لحاجتها إلى العمل سريعًا، واستمرت فيها لسبع سنوات. غادرت بعد أن تزوّجت وحملت بطفلها عمر، وبعد عام واحد حاولت العودة للعمل لكنها لم تجد الفرصة المناسبة. “كان بدي أشتغل في مجال دراستي بس ما لقيت شغل لأن خبرتي كانت في مجال مختلف”. الآن يبلغ عمر ست سنوات وتوقفت دعاء عن البحث عن فرصة عمل. “ما بدّي أشتغل متل شغلي زمان، دوام لساعات طويلة، ستة أيام في الأسبوع، وبأجر قليل. برجع للشغل إذا وجدت فرصة عمل مناسبة لي. صاحباتي اللي درسوا معي تزوجوا وعندهم أطفال، اللي زوجها وضعه منيح تركت الشغل وما بدها ترجع، واللي زوجها وضعه وسط، بتضل تشتغل وتوقف، تشتغل وتوقف”.

وفقًا لمسح “الباروميتر العربي” في الأردن لعام 2022، تتصدّر قائمة العوائق التي تعترض دخول النساء قوّة العمل، مشكلة غياب رعاية الأطفال تليها تدنّي الأجور، ثمّ التصوّرات بأنّ عمل النساء غير مقبول مجتمعيًا. على أنّ النساء كنّ أكثر إقبالًا من الرجال على اختيار غياب رعاية الأطفال كعائق، وكذلك الشريحة العمرية الأكبر من ثلاثين عامًا، مقارنة بالشباب دون الثلاثين. وعن تأثير وسائل المواصلات، أجاب نصف المشاركين أنّها عائق يعترض الرجال والنساء بالدرجة نفسها. وقالت الأغلبية إنّ غياب المهارات عائق بالدرجة نفسها للرجال والنساء. واعتبر ثلث المشاركين أنّ عمل الرجال والنساء معًا في أماكن عمل واحدة عائق بالدرجة نفسها للرجال والنساء. وأيّد أكثر من نصف المشاركين أنّ الأمهات والآباء عليهن/م مسؤولية مشتركة ومتساوية بمساعدة الأطفال في الدراسة، فيما رأى ثلثهم بأنّ المسؤولية هنا تقع على الأم.

وفي كثير من الحالات تجتمع هذه المعيقات معًا لتدفع النساء بعيدًا عن سوق العمل.

وفي مسح لدائرة الإحصاءات العامّة لعام 2022 شمل النساء غير النشيطات اقتصاديًا ولا يبحثن عن عمل (وهذه الفئة غير مشمولة في نسبة البطالة والتعطّل عن العمل التي تشترط القدرة والرغبة في العمل)، كان السبب الرئيسي لعدم البحث عن عمل هو عدم وجود فرص عمل في المنطقة، تلاه الفشل سابقًا في إيجاد وظيفة مناسبة، ثمّ قلّة الخبرة أو المؤهّل أو وظيفة تتناسب مع المهارات، وأخيرًا وجود أطفال صغار.

حلول سطحية لمشكلة عميقة

تحمّل المعالجات الحكومية وغير الحكومية للمشاكل الناجمة عن عدم التوازن في الأدوار الموكلة للنساء والرجال في المجتمعات الأردنية المتنوّعة، النساء مسؤوليات إحداث التغيير باتجاه مزيد من التوازن في قطاعات الحياة، بما فيها الاقتصاد الذي يترأس دومًا أولويات الحكومة الأردنية.

وقد تسارعت الجهود الحكومية في مجال “تمكين المرأة اقتصاديًا” خلال السنوات الخمس الأخيرة، انسجامًا مع متطلّبات دعم مجموعة البنك الدولي التي أعلنت الشهر الماضي عن تخصيص نحو ربع مليار دولار لدعم “استراتيجية تمكين المرأة”، الهادفة إلى رفع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية (14%) الذي يراوح مكانه منذ ثلاثة عقود وهو من أدنى المعدلات عالميًا.

تركّز الاستراتيجية الحكومية على تعديل القوانين واستحداث البرامج المتعلّقة ببيئة العمل والتي تنسجم مع الأعراف والأدوار المجتمعية السائدة. فمثلًا، تنحصر الاستفادة من الأنظمة والبرامج المتعلّقة برعاية الأطفال والعمل المرن، بالنساء فقط. وبذلك يتحمّلن، منفردات دون الرجال، مسؤوليات رعاية الأطفال وإدارة المنزل، إلى جانب أعباء العمل. يتّضح ذلك بين الفئات المجتمعية ذات الأجور المنخفضة والتي تضمّ ثلثَي القوّة العاملة الأردنية (أقلّ من 500 دينار)، حيث لا يمكن للأسر تحمّل نفقات الاستعانة بعاملات منزليات، وهو الخيار السائد بين الأمّهات العاملات من الطبقات المتوسطة فأعلى.

في المقابل، تغيب المعالجات الممكنة لعدم التوازن في توزيع الأدوار الاجتماعية بين الزوج والزوجة، والتمييز الذي تتعرّض له غالبية الأمهات العاملات داخل الأسرة. وهو ما يُضعف، بشكل جوهري ومباشر، قدرة النساء على البقاء في سوق العمل.

في “رؤية التحديث الاقتصادي” للفترة 2022-2033، تعدُ الحكومة بمضاعفة نسبة المشاركة الاقتصادية من خلال “معالجة القيود التي تواجهها المرأة للانضمام إلى القوى العاملة والبقاء فيها”. وتُشخّص التحدّي الأخطر بما يعرف بـ”مفارقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، فعلى الرغم من أنّ النساء متعلّمات تعليمًا عاليًا، إلّا أنّ التعليم لا يؤدي إلى فرص عمل أفضل للنساء. وكلّما زاد المستوى التعليمي، زادت نسب البطالة بين الإناث. والمفارقة الأخرى هو أنّه مع تزايد حصول النساء الأصغر سنًا على مزيد من التعليم، من المتوقع أن تكون معدلات المشاركة في القوى العاملة في فئة الشابات أعلى بكثير، لكن كان هناك ارتفاع في نسب البطالة بالفئات العمرية الشابة التي يمكن أن تكون منتجة (20-34 سنة).

وتلخّص الرؤية العوائق الرئيسية التي تحول دون عمل المرأة: أوّلًا “ضعف الطلب على العمالة يمنع النساء من الحصول على عمل مربح”، يليه “المعتقدات الثقافية والأعراف الاجتماعية الضارّة والصور النمطية لدور المرأة في المجتمع والعائلة وسوق العمل”، و”عدم كفاية المساعدة المقدمة في مجال رعاية الأطفال والمسنين وارتفاع تكاليف الرعاية النهارية”، و”الافتقار إلى وسائل النقل العام الآمنة”. كما أنّ “الزواج والأطفال يقلّلان بشكل كبير من احتمال عمل المرأة ضمن هذه المعوقات”.

استجابت الحكومة للتحديات من خلال معالجة تبنّاها ودعمها البنك الدولي، تتلخّص في المحاور الرئيسية: “ظروف مكان العمل، مثل إصلاحات تشريعية لحماية المرأة واستحداث ختم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص المستجيب للنوع الاجتماعي، الشمول المالي وريادة الأعمال، كالقروض الميسّرة والمتاجر الإلكترونية للشركات المملوكة للنساء، تحسين السلامة في وسائل النقل العام وحلول المواصلات للنساء، وأخيرًا، توسيع نطاق الوصول إلى رعاية الأطفال الجيّدة والميسورة التكلفة وتحسين نوعية العاملين في مجال رعاية الأطفال وتوسيع نطاق العرض والطلب في دور الحضانة بما فيها الحضانات المنزلية.

واتخذت الحكومة سلسلة من الخطوات لرفع مشاركة المرأة اقتصاديًا، يمكن تتّبعها من خلال تقارير البنك الدولي، أحدثها إقرار قانون معدّل لقانون العمل العام الماضي يحظر صراحة التمييز في التوظيف على أساس الجنس، مثل الفجوة بالأجور، ويحظر التحرش الجنسي في العمل ويفرض غرامة مالية على مرتكبه، بالإضافة إلى إلغاء المادة القانونية التي كانت تفرض قيودًا على عمل المرأة في مجالات محددة. وقبل ذلك، وتحديدًا عام 2020، أقرّت المؤسسة العامّة للضمان الاجتماعي برنامج رعاية الطفل الذي تستفيد منه الأم العاملة المشمولة بتأمين الأمومة ولا يزيد أجرها عن 1000 دينار شهريًا، حيث تتحمّل المؤسسة دفع بدل رعاية الطفل في الحضانة لمدة 6 أشهر بقيمة 40-60 دينارًا شهريًا، وفقًا لأجر الأم الشهري، و25 دينارًا إذا اختارت الرعاية المنزلية. وفي عام 2017، صدرت “تعليمات العمل المرن” بغرض تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل. ولكن مؤسسات مجتمع مدني اعتبرتها غير كافية وبحاجة لتعديلات، أهمّها إدراج النظام بشكل واضح فـي قانون العمل وذلك لإضفاء صفة الإلزامية في التطبيق، والتعريف عنه بشكل أوسع.

من المستفيدات من نظام العمل المرن، ضحى صفوت، 41 سنة، التي تعتبر رغم ذلك أنّ مشاركة زوجها وتعاون مديرها هما الأساس في استمرارها في العمل بعد الإنجاب. تخرّجت ضحى بدرجة بكالوريوس في التسويق، وعملت لنحو 8 سنوات في شركة خاصة، وتوقفت عن العمل بعد أن أنجبت ولديها التوأم وهي في سن 31. تفرّغت لرعاية التوأم لكنها لم تتحمّل البقاء طويلًا في المنزل وقررت العودة للعمل بعد سنة. تمكّنت من ذلك بالاستعانة بعاملة منزلية لمتابعة شؤون المنزل، حيث أن دخل الزوجين يسمح بذلك. أما العناية بالتوأم، فيفضّل الزوجان القيام بها بأنفسهما. “زوجي متعاون جدًا، يتقاسم معي كافة تفاصيل تربيتهم. لولا مشاركة زوجي لما تمكنت من العودة للعمل”. وبعد عامين من عودتها إلى العمل أنجبت ضحى طفلتها الثالثة، ولتحمّل العبء الإضافي، اضطرّت إلى تقليل ساعات عملها بموافقة صاحب العمل ولكن مقابل تخفيض أجرها. “مديري متعاون معي لأني شاطرة في شغلي وأنجز حتى بساعات عمل أقل”.

المعالجة شمولية

في معالجتها لمشكلة المشاركة الاقتصادية المتدنّية للنساء، تفتقد الحكومة إلى التوازن بين معالجة تشوّهات البيئة الاجتماعية وتشوّهات بيئة العمل، اللتين تعيقان مشاركة النساء اقتصاديًا، حيث يظهر الانحياز للأخيرة تجنّبًا للمواجهة مع التقاليد والأطر المجتمعية، بالرغم من أنّها تشكل العائق الأكثر تأثيرًا أمام مشاركة النساء اقتصاديًا.

كذلك، تنطلق الرؤية الحكومية في معالجة المشكلة من منظور اقتصادي بحت يهدف إلى دفع النساء إلى سوق العمل من دون توفير حماية لهنّ من الاستغلال على مستوى الأسرة. يظهر ذلك في نهج الحكومة مع معايير البنك الدولي وغيره من المانحين والممولين لمشاريع الحكومة في هذا المجال، حيث تحرز تقييمًا جيدًا في المعايير المتعلّقة ببيئة العمل، وتستمرّ في تأجيل العمل على المعايير المتعلقة بالبيئة المجتمعية، لضمان ما يكفي من النقاط التي تؤهّلها للحصول على هذه المنح والمساعدات المالية.

في أحسن الأحوال، قد تتمكّن الإصلاحات الحكومية من رفع مشاركة النساء اقتصاديًا بنسبة 2 أو 3%، لكنها ستبقى من أدنى النسب عالميًا، وحتى عربيًا. يمكن تحقيق تغيير جوهري، وإن كان تدريجيًا وطويل الأمد، من خلال خفض ضريبة الأمومة المفروضة مجتمعيًا على النساء العاملات، حيث تترافق الإصلاحات في بيئة العمل مع إصلاحات في البيئة المجتمعية، وتستهدف عملية التغيير النساء والرجال، على السواء. فيكون تحفيز النساء للعمل خارج المنزل وعدم الاكتفاء بالدور الاجتماعي النمطي لهن كأمهات، مترافقًا مع تحفيز الرجال على التوازن بين دور المعيل للأسرة ودور الشريك في تربية الأطفال وإدارة المنزل.

وفي هذا الاتجاه، أقر قانون العمل الأردني المعدل في أيار/مايو إجازة أبوّة بعد ولادة الطفل، لمدة 3 أيام مدة مدفوعة الأجر. تلتها دعوات من منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوقية محلية، لزيادة إجازة الأبوّة في الأردن دعمًا لشراكة الرجل والمرأة في رعاية الأطفال، أبرزها ورقة موقف صادرة عن معهد غرب آسيا وشمال إفريقيا: “الإجازة الوالدية في الأردن وأثرها على إدماج المرأة اقتصاديًا”.

كانت منظمة العمل الدولية أوّل من دعت الدول إلى منح الآباء العاملين إجازة عند ولادة أطفالهم، في التوصية المتعلّقة بالتشغیل (النساء ذوات المسؤوليات الأسرية) الصادرة عام 1965، والتي اعتبرت الإجازة الوالدیّة تنطبق على الرجال والنساء الذین یتحمّلون مسؤوليات متعلقة بأطفالھم المعالین. استجابت بعض الدول وأوّلها السويد التي تتبنّى مبدأ التوازن بين العمل والحياة العائلية لتحقيق المساواة الجندرية ودعم اقتصاد البلد. بدأ ذلك في عام 1974، حينما استبدلت إجازة الأمومة بإجازة الوالدين، أي الحق في إجازة مدفوعة لأحد الوالدين للعناية بالطفل حديث الولادة. حاليًا، تبلغ نسبة الآباء في السويد حوالي 30% من مجموع الإجازات الوالدية. بذلك، نجحت السويد، ودول أخرى تبنّت نهجها، في تقليص الفجوة في المشاركة الاقتصادية بين النساء والرجال لتصل إلى أقل النسب عالميًا.

تقول الشابة غنى عمر، 26 سنة، “الآن هو الوقت المناسب عشان أبني خبرة وأتطوّر وأثبت حالي في الشغل”. تعمل غنى في مجال دراستها، تكنولوجيا المعلومات، تحب عملها وتجيده، تمضي ساعات طويلة في العمل وتطمح إلى التطوّر سريعًا في مهنتها. لكنها أيضًا تفكر في الزواج. “لما أتزوّج وأخلّف ما رح أتوقّف عن الشغل، ما بتخيّل حالي بدون شغل، لكن وقتها لازم أرتب حياتي عشان أعمل الشغلتين”. وكذلك الحال مع صديقات غنى. لكن “الشباب عنا إما ثلاثينيين متزوجين لكن ما بحملوا همّ أولادهم، زوجاتهم بعملوا كل شي. والعشرينيين ما بفكروا بالزواج أصلًا”، تقول غنى.