رسالة ليست متأخرة إلى أنطون تشيخوف

عزيزي أنطون بافلوفتش تشيخوف،

على غير معرفة شخصيَّة مسبقة، أراني أتوجه إليك بهذه الرسالة التي لا أدري كيف سأمضي بها، وماذا أضمّنها. وإنه لأمرٌ غريب حقاً، لا بل قد يكون مستهجناً أن أخاطبكَ وأنا أعرف عجزك عن الردّ، الردّ على ما يمكن إيراده من نِقاطٍ قد تحتجّ عليها، أو تستفز فيكَ وتراً يبتغي المساجلة والنقاش. لكنكَ ميت، عزيزي تشيخوف: هكذا بِتَّ الآن تُعْرَف بيننا، فقط باسمك الأخير، اختصاراً وإشارةً عنك، نحن الذين لم نعش زمنك لكننا – وهنا تكمن المفارقة – إنما تأملناه، وتخيَّلناه، وفهمناه في كلّ قراءة جديدة لقصصك. وعند الانتهاء من كلّ قراءة ترانا نتحسس شيئاً ما فينا، يؤكد لنا أنّ ما كتبته عن بلدك حتى لفظتَ أنفاسك الأخيرة، في سنة 1904، هو نفسه (تقريباً) ما يجوز لنا أن نكتبه عن بلداننا ونحن في سنة 2018، تاريخ هذه الرسالة. ولا تتوقف المفارقة عند هذا الحدّ، عزيزي تشيخوف، إذ رغم المسافات الشاسعة التي تفصل بين مكانك وأمكنتنا؛ إلّا أنها لم تشكّل فارقاً – بالنسبة لي على الأقلّ -؛ وحجتي أننا لم نبرح نتحدّث عن الإنسان. أجَل تشيخوف العزيز، إنه الإنسان نفسه مَن نتصدّى له بالكتابة، وإنه الإنسان نفسه بصرف النظر عن أمكنة تواجده وعيشه، أو عن الأزمنة التي مَرَّت عليه. وهكذا أجيز لنفسي أن أُسقطَ كُلاً من حاجزي التاريخ والجغرافيا: أن أكثِّفَ الما يزيد عن مئة وعشرين سنة لتحضرَ في لحظة الكتابة هذه، وأن أختصرَ آلاف الكيلومترات بجبالها وسهولها، بأنهارها وبِحارها، لتَمْثُلَ في مدينتي هنا!

قلتُ إنه الإنسان مَن نشتركُ بالكتابة عنه، وليس هذا بالأمر الاستثنائيّ بالتأكيد؛ إذ يستحيلُ وجودُ أيّ إبداع أدبيّ، أو فنيّ، بمعزلٍ عن الإنسان، أو بالأحرى، وتخصيصاً: يستحيل وجود الإبداع بالعموم إذا لم يكن هذا الإنسان "أداته".. وموضوعه.. وغايته.. ووسيلته، وذلك كلّه ضمن علاقة تناسجيَّة تؤدي في النهاية إلى خلق ما نسمّيها "حالات التفاعل والتواصل". ومن هنا أبدأ بالسؤال: ما هذا "الإنسان" الذي شغلكَ طوال عمرك، وبالتالي تجلّى على امتداد قصصك بشتّى حالاته، ومختلف ملامحه، وعديد "حيواته"، والتي يمكن اختصارها بالتعريف التالي: ما "جوهر وماهيَّة" بطل قصصك، عزيزي تشيخوف؟ إنه، وبحسب قراءتي التي قد تغلب عليها الانتقائيَّة:

الإنسان الوضيع!

الشخصيَّة منزوعة الإحساس بالكرامة!

الفرد الخالي من أي بطولة!

الرجل المصنوع من الكذب والرياء!

الكائن الدعيّ لكنه الخائف الخانع!

المفارق لأيّ طموحٍ بالارتفاع أو السمو!

الراضي بالانحطاط من دون تذمّر!

"إنسانك" عزيزي تشيخوف هو مجموع ذلك كلّه، وبذلك فإنه يتمطّى كالرخويات حاملاً هذه الصفات، ومحمولاً عليها ليشهدَ على "بطولة الخواء، وسيادة الزيف، وأناقة الخوف"!

ذاك هو "بطلك" المفضَّل، المالئ سطور قصصك بالمهانة التي طبعت زمنك، وبلدك، ومواطنيك. أجَل، هذا بطل زمانك الذي إذا ما صدرت عنه نأمةٌ عفويةٌ كـ" العَطْس" مثلاً، فربما(مجرد احتمال) تكون تلك "العَطْسَة" قد سببت إزعاجاً لأحد أصحاب الشأن؛ فإنّ خوفه قادرٌ على جَرِّه لأن يلقى حتفه (نَدَماً وتكفيراً) جرّاء عدم الإنصات لاعتذاره، وتفهُّم تبجيله الصادق لمَن تلقى "العَطْسَة" اللعينة! ويكفينا قراءة قصتك "وفاة موظف"، لندرك كم كنتَ تملكُ نقداً مريراً لأمثال تلك الشخصيات الهشَّة التي سرعان ما تتكشف عن هزالٍ وشعور بالضِّعَة! وإنك، حين تصديك بالكتابة عن هؤلاء، لا تُخلي مكاناً فيها لـ"الهزء" بهم أو "السخرية" منهم، بقدر ما "تشفق" عليهم "راثياً" موتهم رغم دبيبهم فوق الأرض، مدفوعاً بِنُبلكَ كرجلٍ رافض لأيّ تحقير للإنسان والحَطّ من قيمته. وهذا يتجلّى، وبحسب توصيف صديقك مكسيم غوركي لك:

"وكان، وهو يمقت كلّ ما هو مبتذل وقذر، يصف كلّ حقارات الحياة بلغة نبيلة لشاعر، وبضحكة ناعمة لفكاهي، ومن وراء المظهر الخارجي الرائع لقصصه القصيرة لا يكاد يبدو مغزاها الداخلي المشبع باللوم المرير".

الابتذال؛ هذه هي الكلمة الأكثر قدرةً على تمثيل مجموع ما كنتَ، عزيزي تشيخوف النبيل، تقف في مواجهته ناقداً، ومديناً، وساخطاً، وفوق ذلك كلّه: حزيناً حزن الأنقياء على كلّ المبتلين به من شخصياتٍ بلدك وزمنك.

كأنَّ قصصك ولغتها، ولأنَّكَ غير قادر على الافتعال والتصنُّع، ليست سوى الامتداد المكتوب لطبيعة روحك الشفيفة الأقرب إلى توصيف ليو تولستوي الكبير لـ"الحبّوبة"، واحدة من قصصك: "إنها مثل الدانتلا التي نسجتها فتاةٌ عفيفة. كان هناك في الماضي أمثال هؤلاء الفتيات ناسجات الدانتلا، "العوانس"، كُنَّ يضعن في الزخرف كلّ حياتهنّ، وكلّ أحلامهنّ بالسعادة. وبالزخارف كُنَّ يحلمنَ بالحبيب الغالي، وينقلنَ إلى رسوم الدانتلا كلّ حُبهنَّ الطاهر المبهم...".

غير أنْ لا حيلة كنتَ تملكها حيال البؤس الشامل الذي كان يحيط بك، البؤس القاتل الذي كان يحيق ببلدك وإنسان بلدك، سوى أن تكتب. أن تكتب القصص. لكنها، إذا حفرنا عميقاً تحت الطبقة العليا البائنة منها، سرعان ما نكتشف "الهَوْل"! أي الجحيم الأرضي، بشروط الحياة/ اللاحياة، وقد تمظهَر في قصة – مجرد قصة، ويا لها من قصة!

عزيزي تشيخوف،

أعود إلى مبتدأ المسألة التي نشترك بها جميعاً، نحن كُتّاب القصص والروايات، إذ من دونها لا معنى لكلّ كتاباتنا، أقصد: مسألة الإنسان. أعود لأخبركَ أنْ ليس من تغيير أصابه! ما يزال على حاله، وربما أسوأ، رغم ظاهره الخارجيّ "العصريّ النظيف"! ما يزال إنساننا يخضع للمهانة إلى درجة أن مُسِخَت روحه، إلى حدّ أنه باتَ "شيئاً ما/ مادةً ما/ موضوعاً ما" عُرْضَةً لشتّى صنوف الإذلال والخداع، المباشر تارةً، والمتقنِّع عبر وسائل الإعلام "الجماهيريّ" غالباً. مَهانة أدّت به إلى أن يتحوَّل إلى نَكِرَة.. بينما يتراءى لنفسه بأنه عملاق مخدوعاً بظلِّه المتطاول على الجدران! نَكِرَة لأنه يعتقد بأنه كائنٌ حُر يحوز "صوتاً" مؤثراً في صندوق الانتخابات، في حين أنه مُقادٌ مفتوح العينين بتوجيه من "لا ثقافة" العصبيَّة القَبَليَّة، والدينيَّة، والطائفيَّة، والجهوية. نَكِرَة لأنه اطمأن إلى أن الحروب حين تُشْعَل، والدماء تُسْفَك، وأرواح الملايين تُزهَق.. فإنها كالأقدار الإغريقية لا رادّ لها.. فتراه ينخرط بها انخراط القاتل بالقتيل، وانخراط القتيل بالقاتل، وليس ثمة عدالة تتحقق، ولا حق يُنال!

إنَّ مَن أشرتُ إليه بـ"النكِرَة" هنا في رسالتي إليك بتاريخ 13 نيسان/ إبريل 2018، المكتوبة في الأردن، البلد الآسيويّ الشرق أوسطيّ (كما هي المصطلحات الجيوسياسيَّة)، هو نفسه "الصغير" الذي خصص له ولهلم رايش كتاباً كاملاً مخاطباً إيّاه: "استمعْ أيها الصغير: حديث عن الحريَّة إلى رجل الشارع" – رايش الباحث النمساوي في التحليل النفسي، المتمرد على كافة السلطات، المُبْعَد من عديد حكوماتها الأوروبيَّة، اللائذ بالولايات المتحدة التي أودعته السجن ليموت فيه عام 1957! ورجل الشارع هو نفسه ذاك الإنسان/ المواطن الأوروبيّ النكرة، المُهْمَل، الغاطس في أوهام حريته المغتصبة، المنتهَك، والذي يمكن أن نحيله إلى وعلى كثير من شخصيات قصصك القصيرة. الرجل/ الإنسان/ الكائن الذي خاطبه رايش قائلاً:

"لا تهرب. ليكن لديك من الشجاعة ما يكفي للنظر إلى نفسك".

ماذا سوف يرى هذا الإنسان الصغير، لو أنه نظر إلى نفسه في المرآة؟ مرآة الخارج، ومرآة روحه؟ إنه السؤال الذي يعيدني إلى الوراء، الوراء البعيد، إلى ما قبل ولادتك وموتك، إلى محطّة بين 1746 و1779، الزمن الذي عاشه راسماً شهادته عنه الفنّان الإسبانيّ الفذّ فرانشيسكو غويا! ياه! يا للأزمان كم تتشابه في ملامح أهلها، رغم التواريخ والجغرافيات الفاصلة لها/ الموحِّدة بينها! مئات السنين والإنسان النكرة/ الصغير واحد! واحد يتكرر، ويتناسخ، ويُرْسَم بيد غويا على هيئة كائنات شوهاء، بشعة، تكاد تكون أقزاماً تخوض في وحول بؤسها، مستمتعة بخرافاتها، وانتهاك بعضها لبعضها، في أعمال ليثوغرافيّة صغيرة تكاد "تلعن" ذاك الزمن وكائناته الجوف!

عزيزي تشيخوف،

لم يكن أمر هذه الرسالة سوى نِداءً تردد صداه داخلي، حال إعادة قراءتي لعدد من قصصك، ربما للمرّة التي لا أعرف كَم، فتصاعدت تداعيات واستدعتني لأكتبها. أقول هذا مفترضاً أنك ستسألني: حَسَنٌ، والمناسَبَة؟

هذه هي المناسَبَة،

وهذه هي قصصك "المناسِبِة" لهذا الزمن، وهذا المكان، وهذا الإنسان المايزال يرسف في أغلاله!

تحياتي

مع المحبَّة

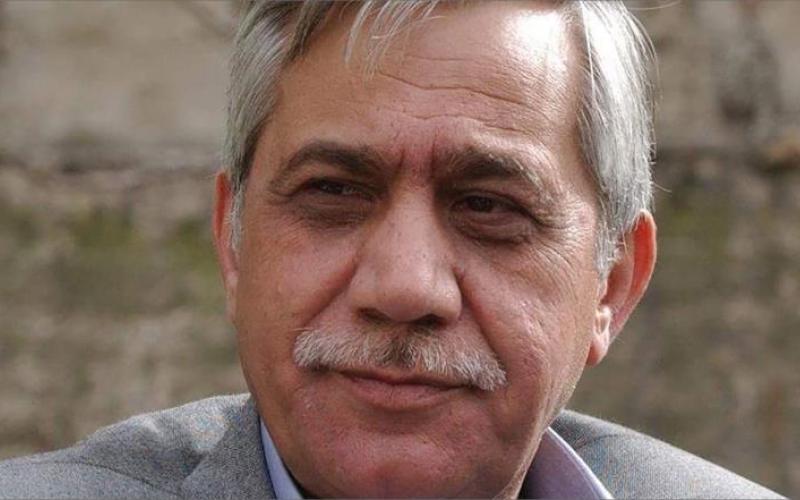

إلياس فركوح