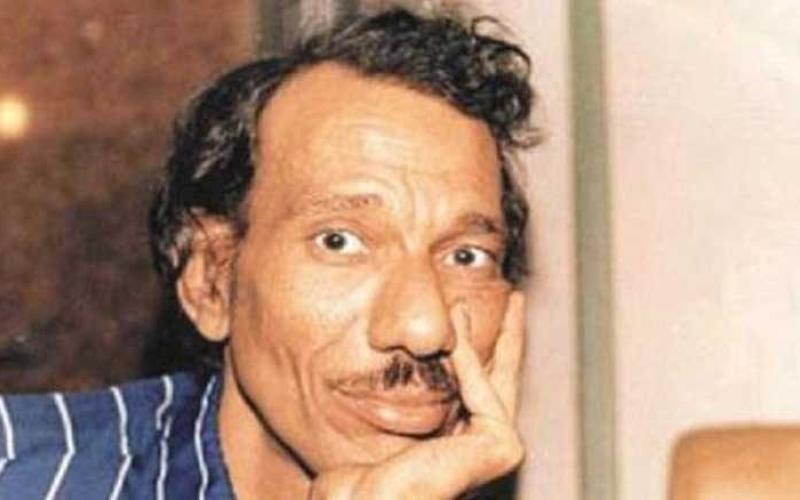

أمل دُنقل…الجنوبي الذي ملأ الجهات كلها

هل أنا كنتُ طفلاً

أم أن الذي كان طفلاً سواي؟

هذه الصور العائلية

كان أبي جالساً،

وأنا واقف.. تتدلى يداي

رفسة من فرسْ

تركت في جبيني شجاً، وعلّمتِ القلبَ أن يحترس.

ذلك مقطع من «الورقة الأخيرة ـ الجنوبي» قصيدة الشاعر المصري الراحل أمل دنقل، من ديوانه الأعذب والأكثر حزناً وشفافية «أوراق الغرفة 8»، أمل الذي صادفتْ ذكرى رحيله في الثلث الأخير من الشهر الماضي.

صورة جديدة، بالكلمات، يرسمُها لصورة قديمة للعائلة، حيث يتجاوز الفوتُغراف، هنا، حالته كذاكرة جامدة، ليتحرك، ويتحرّك البشر فيه، يتذكرون ويتأملون صدى العمر الأول، الزمن الأول الذي لا يعود.

إنها حالة ترسم وقع نبض الجنوب، نبض ذلك الصعيد الذي يبدو بعيداً في قصيدة أمل دنقل، إلى درجة لا يمكن للمرء معها أن يلحق به، إنه يستحضره كي يودّعه، ولا شيء آخر، كي يرثيه ويرثي زمناً تالياً بنهايات لم تكن في البال.

عام 1940 ولد أمل دُنقل، وفي الشهر الخامس من عام 1983 رحل عن هذا العالم بعد أن حاصره المرض والتهم جسده؛ لكن، ورغم تلك الخلايا الشريرة، استطاع أمل أن يكتب أهم قصائده أو بعض أهم قصائده الكبيرة: الجنوبي، ضد مَنْ، زهور، السرير، ديسمبر، والطيور، وسواها.

سبعة وثلاثون عاماً مرّت على رحيله، لكنه، ظل طوال هذه الأعوام حاضراً بقوة تفوق، كثيراً، قوة بعض الحاضرين. بل يبدو أحياناً وكأنه يزداد رسوخاً في الروح الإنسانية الوطنية، وكأن علينا أن نستعيره من أزمنة مضت لنسند به قلوبنا في أزمنة لا تكف عن الانهيار.

هكذا، قبل عشرين عاماً، في أمسية أقيمت في عمان، يقف الدكتور نصر حامد أبو زيد ويقرأ قصيدة أمل «لا تصالح»، بكل حرارة القلب وآلامه، كما لو أنه كاتبها، ونستمع إليها كما لو أنها لنا، نحن كتبناها، ويقرأها سوانا كي نستمع إليها من جديد، طازجة وكبيرة.

ولم يكن أمل دنقل، الذي ترك وصاياه في عدد من أجمل الدواوين، أبدعها خلال عمره القصير، 43 عاماً، من أولئك الكتاب القابلين للغياب بعد رحيلهم، لقد كان ابن زمانه، فاستحق أن يكون ابن الأزمنة الأخرى، بعكس الذين لا يتواضعون لزمانهم ويرفضون أن يكونوا أبناء له، أملاً في أن تنتظرهم الأزمنة القادمة بأكاليلها، فيخسرون الأزمنة كلها.

أصيلاً كان أمل دنقل، وواحداً من ألمع شعراء العربية، ومن أولئك النّفر من شعراء العالم الذين يمكن أن نطلق عليهم اسم شعراء الضمير، أولئك الذين يحوّلون الحلم بالحرية إلى جزء أساس من حياة البشر، والعدالة إلى ما هو أكثر من شغف.

وإذا كان التراث هو الرافعة الكبيرة لشعر أمل دنقل في الظاهر، فإن جوهر المسألة يقول إنه جعل من التراث مادة شعرية صافية، فحيث أخفق كثيرون عندما حوّلوا رموز التاريخ إلى مشاجب لأعمالهم، أو مثل وردة يعلقونها في ياقات قمصان قصائدهم الزّاهية، استطاع أمل دنقــــل أن يحوّل التـــاريخ إلى قصــــيدة صالحة للحـــياة والتحليق.

ويسجّل له أنه كان يرحل إلى الداخل العربي العميق، برموزه وأحداثه، حين كان معظم الشعر يرحل إلى الخارج، لاستحضار رموز غربية، غريبة، رغم نبالة تلك الرموز.

وإذا ما استثنينا بعض شعراء العامية مثل صلاح جاهين، وعبد الرحمن الابنودي، وأحمد فؤاد نجم، باعتبارهم الأكثر حضوراً في الوجدان، فإن أمل دنقل هو الشاعر المصري الأكثر تأثيراً وحضوراً في الوجدان العربي من شعراء مصر منذ أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، ربما.

لم يدخل لعبة الشكليات، وكان حديثاً واضحاً، ومتعدد الدلالات، وشرساً فيما يكتبه، وحالماً ورؤيوياً كبيراً في آن، ومبكراً رحل، لكنه يبدو كما لو أنه «آخر من يموت».

لذا، فإن سيرة قصيدته متألقةٌ على الدوام، حاضرة، تدافع عن الكائنات الطيبة التي كُتِبت من أجلها، وتتجدد حياتها في الأجيال اللاحقة بيسر.

في كتابها «الجنوبي – أمل دنقل»، رسمتْ عبلة الرّويني صورة بالغة الدلالة، صورة عميقة لأمل دنقل، هي التي عايشته زوجة وصديقة، حتى يومه الأخير، ولم يتغير أمل منذ اللقاء الأول الذي جمعهما، حتى آخر قصيدة كتبها. كان يقول: «أنا أعتبر أن الشعر يجب أن يكون في موقف المعارضة، حتى لو تحققتْ القيم التي يحلم بها الشاعر، لأن الشعر هو حلم بمستقبل أجمل، والواقع لا يكون جميلاً إلا في عيون السذج».

لقصائد أمل دنقل أن ترتفع ما شاءت بالروح، فقد كانت أجمل من الأزمنة التي كُتِبتْ لها، ومن الأزمنة التي نعيشها الآن!

كان يحلو لأمل في أيام مرضه أن يسخر من نفسه وهو يقول لعبلة الرويني: «تذكّري إنني أعمل بربع عقل»، وذلك بسبب إرهاقه الشديد. لكن المرض – كما تقول الرويني: «كان سبباً في الدخول إلى منطقة وجدانية أخرى، وتجربة جمالية جديدة، غير التجربة الجمالية المشكَّلة في قصيدتيه: الطيور، والخيول، تلك التجربة سمّاها أمل «إعادة اكتشاف الجمال في نفس الإنسان، ليحيا من جديد».

كتبّ أمل دنقل قصائد، لا تمحى:

«كنت لا أحمل إلا قلماً بين ضلوعي

كنت لا أحمل إلا .. قلمي

في يدي: خمسُ مرايا

تعكس الضوء الذي يسري إليها من دمي

طارقاً باب المدينة: افتحوا الباب.

أنا أطلب ظلا

قيل: كلا ..

أيها العشب الذي ينضح حُمّى

إنني أنشد في جنبيكَ .. حلما

وكتب أمل .. كما لو أنه يكتب وصيته:

معلّق أنا على مشانق الصباح

وجبهتي بالموت محنيّةْ

لأنني لم أحْنها حيَّةْ.

هكذا، دائماً، ظلّ في شعر أمل ما يدعو البشر لأن يرفعوا جباههم، ولهذا سيبقى صوت أمل واحداً من أعذب الأصوات الشعرية الأقرب لروح الإنسان في توقه للحرية.

وبعـــد:

لعل في أمل دنقل وغسان كنفاني، الكثير من الأشياء التي علينا تأمّلها.